ドイツのトレーナー

みなさん、いつもブログを閲覧して頂きありがとうございます。

今回は、日本とドイツの『トレーナー』の違いについて。

スポーツ現場において、日本でいう『トレーナー』とドイツでいう『Trainer』の意味は、全く異なります。

日本の『トレーナー』は、メディカルスタッフのコトを指しますが、ドイツではコーチングスタッフのコトを指すのです。

今回は、その辺の違いについて。

1️⃣:ドイツのトレーナー

ドイツでの『トレーナー』は監督・コーチを指す

ドイツでの『トレーナー』は、監督・コーチ。いわゆる、強化スタッフのコトを指しています。

トレーナーの意味には、正しい方向に導くと言う意味も含まれている為です。

アスレティック・トレーナーもコーチの一員

ドイツでのアスレティック・トレーナーの仕事は、ケガの予防や強化。チーム内の位置付けとしては、日本のフィジカルコーチの役割に似ています。

ウォーミングアップや筋力トレーニング、試合に向けてコンディションを整えるコトが主な仕事です。

ドイツでは、アスレティック・トレーナーが、サッカーの指導者ライセンスも合わせて持っているケースが多い印象です。

フォジオの存在

日本でいうトレーナーは、理学療法士(フィジオ)が担当しています。

普段のケア。そして、ケガが発生した際は、応急処置からドクターの指示の下にリハビリ・治療を進め、復帰までサポートする役割。

2️⃣:日本のトレーナー

アスレティック・トレーナー×医療系国家資格

先ほども書きましたが、ドイツのアスレティック・トレーナーは、指導者ライセンスとの併用が多いのに対して、日本のスポーツチームで働くトレーナーは、基本的には日本体育協会公認アスレティック・トレーナーが医療系国家資格を所有しているパターンが多いです。

Jリーグの現場では、医療系国家資格の中でも、鍼灸師との併用が多く、最近では、理学療法士のポストを置いているチームも見かけます。

コンタクトの激しい、ラグビーやアメフト・柔道の現場では、柔道整復師との組み合わせが求められている感じでしょうか。

アスレティック・トレーナー7つの役割

日本体育協会は、アスレティック・トレーナーの役割を以下の具体的な7項目としています。

①スポーツ外傷・障害(怪我)の予防

②救急処置(応急手当)

③アスレティックリハビリテーション

④コンディショニング

⑤測定と評価

⑥健康管理と組織運営

⑦教育的指導

日本とドイツのトレーナーの違い

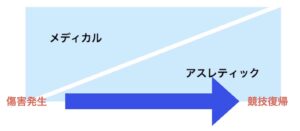

ドイツの場合

ドイツの場合は、ケガが発生した際、応急処置、治療やリハビリはフィジオが担当。患部以外の強化が関わる部分は、アスレティック・トレーナーと協力して、競技復帰まで選手をサポートするチームが多い。

もちろん、チームよって違いはありますが、基本的には、この様な方法が主流だと思います。

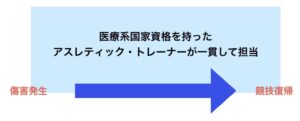

日本の場合

日本の場合は、アスレティック・トレーナーが医療資格を持っているので、ケガが発生してから競技復帰まで、強化が関わる部分も含めて、一貫して選手をフォローする傾向が強い印象です。

4️⃣:まとめ

日本とドイツで、『トレーナー』という言葉1つとっても、異なる役職を指すコトは、私も初めて聞いたときは、驚きでした。

このブログの中での『トレーナー』は、今後も、日本のトレーナーを指しながら書きたいと思います。

それでは。

Yuki